【続編:マンガ家が書いた非常識マラソンメソッド】

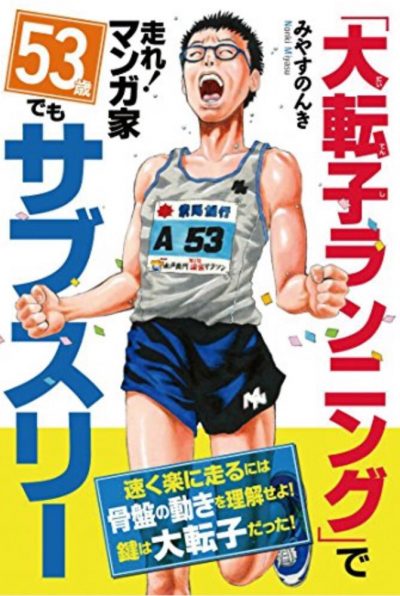

『「大転子ランニング」で走れ!マンガ家 53歳でもサブスリー』みやすのんき・著 Vol.121

本日ご紹介する一冊は、Amazonベストセラー『走れ!マンガ家 ひいこらサブスリー』の著者、みやすのんき氏による続編。

※参考:『走れ!マンガ家 ひいこらサブスリー』

前作『走れ!マンガ家 ひいこらサブスリー』は、世にまかり通っているランニングの提言がひと通り提言し直され、多くのランナーに衝撃を与えた話題作でしたが、今回も「その走りに対する考え方はどうなのか」を問うた力作。ランニング指導者や専門家でもないのにここまで調べ分析されているのは、さすがです脱帽。

著者はサブスリーに達するまでに練習量だけでなく、ランニングの研究にも相当な熱意と時間を注いでいると思います。著者が信奉しているアーサー・リディアード博士やジャック・ダニエルズコーチの本はすべてのランナーの課題図書と言ってもいいでしょう。

前作と今作どちらを先に読み進めても構いませんが、すでに前作をご購入済みの読者の方で「前作の情報量に圧倒された」という方は前作をあらためて読み込む方がよいでしょう。

繰り返しになりますが、興味本位程度でうかつに読めば頭が混乱し危険な本ではあります。

「いろいろとフォームを意識するようになる」というのは、「意識しすぎて理想のフォームから遠ざかってしまう」ということにもなりかねません。よく自分でフォーム改善に取り組んだ選手がおかしくなるのは、それが一因にあります。

前作と重複する話も多くありましたが、今作も洞察に富んだ内容でした。

具体的なトレーニング内容や著者自身が登場したランニングフォーム図柄解説などはなく「読めばすぐに結果に繋がる」という類の本ではありませんが、これからの自分の走り方を考えるいい機会にになると思います。

ぜひチェックしてみてください。

▼本書より

歩幅を意識的に伸ばすことはピッチの減少を招き、骨盤の切り返しも遅い歩きになってしまいます。

歩く場合も走る場合も、同じ向きだと遅くなります。結果、つま先や母指球で蹴って足首を使って走ってしまうことになります。

大切なのは前後の足の切り返し、ターンオーバーの動作です。

遅いランナーは、なるべく遊脚の膝を高く上げようとします。

⇒速いランナーは、なるべく早く地面に遊脚を下ろそうとしています。

遅いランナーは、遊脚を後ろにピーンと伸ばして母指球や親指で蹴って後ろ向きの力がかかっています。

⇒速いランナーは、後ろに伸びようとしている遊脚を骨盤の切り替えによって、すぐに前に戻そうとして膝は曲がっていきます。母指球や親指で地面は蹴りだしません。

あごを引いた前傾姿勢は、全身に力が入りやすく、バランスをとるために着地位置が前になり、踵着地になりやすい。大腿四頭筋にも負担をかけてしまう。ふくらはぎも蹴りだすようになるので、太くなりがちである。

片足で跳ぶケンケンドリルは、重心の真下に着地する感覚もつかめるし、正しい地面との付き合い方は、足裏を後ろに掃くのではなく、真下に押すことなのだとも理解できる、とてもいいドリルです。

走るスピードの変化は、ピッチではなくストライドの変化で調節する。接地時間は短く、が基本だがただ接地時間を短くすれば速くなるわけではない。つま先や足首で跳ぶようにしたところで、股関節周りの大きな筋肉を使えなくなるだけ。大切なのは、股関節や膝関節の屈曲を使って地面の反力をしっかりと受け取り、再利用すること。それがあっての接地時間の短縮。

「骨盤は動かない。固めるんだ」と指導するインストラクターもいます。バイオメカニクスの研究現場で前後左右上下に立体的にリズミカルに動いていることは周知の事実なのです。

フルマラソンでいうと統計上、1歳の加齢により1分30秒ずつタイムは落ちていくというデータがあります。サブスリーでいうと達成できるのは全マラソン競技者中3%足らず。50代だとその数は1%未満。60代だと何と0.1%にまで激減してしまいます。

「スピード練習はケガが怖いからやらない」とよく聞きます。しかし、そういう方に限って意外と速いスピードで帰宅ランをしているものです。多くのランナーが間違えているのは、スピード練習よりジョグのスピード設定です。

【続編:マンガ家が書いた非常識マラソンメソッド】

『「大転子ランニング」で走れ!マンガ家 53歳でもサブスリー』みやすのんき・著 Vol.121