【自重トレーニングのバイブルの続編!】

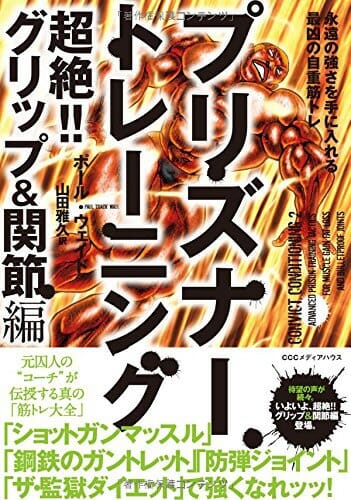

『プリズナー・トレーニング2 グリップ&関節編』ポール・ウェイド・著 Vol.145

こんにちは。

トレイルランナーズ大阪の安藤大です。

日本で一躍人気となった『プリズナートレーニング』には続きがあった――

本日ご紹介するのは、人目を惹く『グラップラー刃牙』の板垣恵介氏のカバー表紙も話題となり、日本で一躍人気となった『プリズナートレーニング』の続編。

前作を上巻とすれば、今作が下巻。前著を購入し実践したファンの方が、そのトレーニング補強のために購入する続編だと思います。

・体幹や体の側面にある筋肉はどう鍛えたらいいか?

・特殊な筋肉部位の鍛え方について知りたい

・関節を強くするためのトレーニングについて知りたい

・脂肪の減らし方、疲労からの回復法、トレーニングにおける心構えなどを知りたい

自宅や公園でできる限り器具を使わずに(費用をかけずに)、自体重でトレーニングしたい方向けに役立つ本です。今作はグリップ、握力系のトレーニングがあり、自分の身長以上の高さがあってぶら下がることのできる鉄棒などは必要になる点は注意です。

ほか、前作や本書を読んで実践された方の書評感想を見ると「肩が水平より上がらなかったのが上がるようになった」「関節や腰の痛みに苦しんでいた悩みが解決された」という声もあり、そのような方にもおすすめできます。

『プリズナートレーニング』この本の特徴は、器具をほとんど使用しないトレーニング内容で、ビギナー向けのものから上級者向けのものまで、細かくレベル分けされていることにあります。

ほとんど運動経験のない人も、段階を踏んで少しづつレベルアップしていく実感が得られ、次のレベルにチャレンジしたくなる、モチベーションの高まる内容です。

ぜひチェックしてみてください。

【自重トレーニングのバイブルの続編!】

『プリズナー・トレーニング2 グリップ&関節編』ポール・ウェイド・著 Vol.145

▼本書より

パーソナルトレーナーやコーチが推奨するエクササイズといえば、きまって、サイド・クランチ、ついスティング・クランチ、サイド・ケーブルクランチだ。腹斜筋は、鎖のようにつながっている筋肉群の中のひとつであり、そのまとまりの中で機能するようにつくられている。そこを分離して鍛えても意味がない。

ストレッチ中にリラックスするようコーチやトレーナーが教えるのはなぜか?リラックスしながらストレッチすると関節可動域が広がるからだ。そのため、いつもより体がやわらかくなったように思える。リラクゼーションストレッチがつくりだすこの"追加的"な柔軟性は、本当に必要だろうか?

筋肉をやわらかくするためにリラックスすることは、軟組織にある筋紡錘と呼ばれるレセプターを脱感作する。筋紡錘は筋肉が過度に伸びないよう、体の動きを見張っている微小な感覚器だ。

筋肉をリラックスさせながらストレッチするとゆるくて使いものにならない関節をつくる。

囚人がストレッチに焦点を当てないのは、筋力をともなわない柔軟性が役に立たないことを知っているからだ。筋力とのかかわりの中にしか柔軟性はないからだ。

柔軟性と可動性を同一視する人は多い。ところが、この2つは別物だ。可動性とは、コントロールできる範囲内で自動を動作させる能力だ。

受動的ストレッチ=リラックス状態にある筋肉や軟組織を、外力を使って伸ばすこと。

背中の痛みと機能不良の最大の原因が何か、わかるだろうか?それは、脊柱まわりにある深筋層の弱さだ。ここが弱くなると、脊柱を構成する脊椎の整列が乱れる。行き着く先が、痛み、ヘルニア、動かない体だ。運動することなどできなくなる。

脊柱周りにある深層筋を鍛えることが背中の痛みを和らげ、機能を回復させる唯一の方法なのだ。

本気で体重を減らしたいなら栄養補給に注目する方が楽だ。カロリー摂取を穏やかに減らしていけば、およそ3週間、あるいはもっと短期間で、5キロを安全に減らすことができる。

体重を減らすには、

①1日3回、同じ感覚で食事をする。それ以上の食事をすると脂肪が落ちにくくなる。容易に利用できるエネルギーが体内で循環し続けることになるからだ。1日を通じて6回も7回も食事をしていたら、確実にそれが起こる。夜遅くの食事も避けた方がいい。

②決まった時間に食べる。決まった時間がきたら食事するスタイルを守れば、血糖値が安定し、無駄な脂肪をつくらない。

③バランスの取れた食事を取る。

治癒を促す8つの法則

法則1:自分を守る。何よりもケガを避ける。

法則2:即時治療を施す。

軟組織を損傷した場合は、PRINCEプロトコルに従う。

PROTECT(守る)ーそれ以上のケガを避ける

REST(休ませる)―差し当たっては患部を動かさない

ICE(冷やす)―炎症を抑えるために、幹部を冷やす

NSAIDS(非ステロイド系の抗炎症剤)ー抗炎症剤が症状を改善する

COMPRESSION(圧迫する)ーきつめの包帯で体液が過剰になるのを防ぐ

ELEVATION(高くする)ー心臓より高い位置に患部を持ち上げ、腫張を抑える

法則3:ケガをしていない部位のトレーニングを続ける

法則4:ケガをした部位を動かす

法則5:患部を温める

法則6:ゆっくり立て直す

法則7:信念を持つ

法則8:治癒は学びのプロセスである