【三浦雄一郎さんのチームドクターが語る山岳リスク指南】

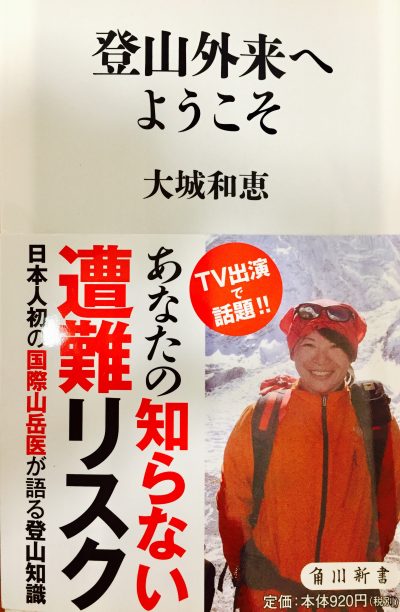

『登山外来へようこそ』大城和恵・著 Vol.116

本日の一冊は、日本人初の国際山岳医で、2013年に三浦雄一郎さんが80歳でエベレスト登頂に成功した際に帯同した チームドクター 、大城和恵さんによる山におけるリスク指南書。

著者はこれまで数々の遭難救助現場に居合わせてきただけに手厳しい一言もあります。

そうした言葉も「遭難者を減らしたい」という愛のあるアドバイスに感じられました。

とりわけうなずいた言葉は、

女性の脱水によって起きるさまざまなトラブルは、トイレの回数を減らそうとし、あまり水を飲まないことによって起きます。女性の「山での大丈夫」は簡単に信じないようにしてください。

イベントで思わず思い当たる内容で勉強になりました。

「水を飲む」というのは、運動において極めて重要な行動ですが、「トイレに行きたくない」と考えている女性には、なかなか難しいことかもしれませんね。

私が少し耳にはさんだだけでも志賀高原や白馬国際トレイルなど標高1500メートル近いトレイルのレースに出場経験があるのに、いまだに百円ショップで買ったようなビニールのポンチョしか持たない人も多いと知って驚かされます。レインジャケットは雨風をしのぐのはとても重要です。

最近はラン仲間をつれてトレイルランに行く人が増えていますが、実力以上の距離やコースにチャレンジしたり、ねん挫などしたり「自力での下山が難しくなった」という話を聞き、その後ラン仲間に助けられて「仲間のおかげで無事に下山できました」と美談で終わるケースを耳にすることがあります。自分一人では下山できない状況になったのであればその人は遭難で、この話を聞いて本人にも手助けした人たちにも「遭難」という自覚がないことの怖さを感じました。

もし仲間の一人が、あるいはレース中のランナーが何かしらの事由で下山できないような状況となれば、「手伝いはするけれど遭難だよ」と教えてあげることが本当にその人にとって愛のあるアドバイスのように思います。

いずれも、読めばごく常識的な内容だと思いますが、忘れがちで大切なことが書かれています。

山での身の危険は知識と装備を備えることで十分に避けられます。

山でのリスク意識を高めるために、ぜひ読んでおきたい一冊です。

▼本書より

国際山岳医とは、高山病、低体温症、凍傷といった山で起こりうる病気やけがの専門知識を有します。同時に、医師自体に一定の登山技術も求められ、山と山の医療を知っている医師といえます。

富士山で診る三大疾患といえば、高山病、脱水症、低体温症です。

連絡が取れなくなったり、自力で下山ができなくなったりすれば、それは立派な遭難です。

憧れと現実の間のギャップを埋めていくことが必要です。

不整脈があると、動悸や息切れが起こりやすくなる。

山岳遭難の発生件数や遭難者数は、ここ十年では、ほぼ右肩上がりで増えています。2015年には、統計の残っている範囲では過去最多になっていました。発生件数は2508件で、遭難者数は3043人です(警察庁生活安全局地域課発表)2015年の山岳遭難での死者・行方不明者数は335人でした。

人間の体力や筋力は、二十代をピークにして少しずつ落ちていき、六十代でピーク時のおよそ半分になり、七十代でおよそ三分の一になります。

山岳遭難をケース別に分けていくと、「道迷い」が40パーセントで第一位です。「滑落」、「転倒」がそれぞれ15パーセント程度でそれに続きます。その次に来るのが「病気」や「疲労」です。

山岳での三大死因は、「外傷」「心臓突然死」「寒冷障害(低体温症・雪崩埋没)」です。

年間二週間以上、山登りをしている人は、山で心筋梗塞を起こしにくい。

水と空気を比べれば、水のほうが熱の伝導率が24倍程度で高くなります。体が濡れているところに風が吹けば、体温は一気に奪われてしまいます。

北海道で低体温症で亡くなる人のほとんどは関東以南から来ている登山者。

女性には脱水症状絡みの遭難が多い。

女性の脱水によって起きるさまざまなトラブルは、トイレの回数を減らそうとし、あまり水を飲まないことによって起きます。女性の「山での大丈夫」は簡単に信じないようにしてください。

ふだん三時間に一度、トイレに行くとすれば、山の中でも同じようなペースでトイレに行きたくなるのが正常です。それをしないのは水分が足りていないことを意味します。

おしっこをしないで老廃物を溜めて脱水状態になると、腎不全を起こす場合があり、人工透析をして老廃物を出さなければならなくなったり、ひどくなると死に至ります。

完全な節約派は、必要な装備をそろえようとしないばかりか、ツアーに参加する際にも料金だけを比較して決めがちです。ツアーによってリスクマネジメントの部分もまったく違ってくるので、安上がりにすることだけを考えてしまうのは危険です。

「足首をねん挫しただけだから、湿布をいたたけければ大丈夫です」と返されました。登山は自立したスポーツで、自分の足で登って、自分の足で下りてくるものです。そういうトラブルが起きることも想定したうえで応急処置などの準備を自分でして山に登るべきだと私は思います。

普段からランニングやウォーキングをしているので大丈夫だと考えているとしても、それだけでは登山用のトレーニングとしては不十分です。下山時に使う足の筋肉はまた違ってくるので、下山を想定したトレーニングを行う必要があるのです。

少々登山歴が長かったりすると、ベテランという言葉を用いたくなりますが、その間にどんなスキルを獲得したかということが重要です。

救助を呼んだのは反省すべき点ではなく、むしろホメられることだと話しました。反省しなくてはいけないのは、装備なども含めて準備不足だったことのほうだと理解してほしかったからです。

一般的には要救助者の生存ばかりが注目されますが、救助隊のリスクにも目を向けてもらいたいと思います。

救命率を高めるためには、AEDをかけるよりも、心臓マッサージを少しでも早く始めることです。

「山小屋から50メートルほど離れた山頂付近で仲間は心臓発作を起こし、意識を失いました。あなたならどうしますか?」この質問をすると、多くの人が「山小屋に運ぶ」と回答します。しかし、それでは時間がかかりすぎです。一秒でも早くその場で心臓マッサージを始めてください。

熱を作る量と奪われる量のバランスが崩れたことによって低体温症が起きます。これは冬の山に多いと思われがちですが、じつは夏の発生が多く、春や秋にもみられます。

【日本人初の国際山岳医が語る登山知識】

『登山外来へようこそ』大城和恵・著 Vol.116